Mon histoire avec le journalisme

Il a toujours été ma passion, le journalisme. Avant même d’intégrer le Centre d’Etudes des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (Cesti), je n’ai eu de cesse de me rapprocher de la presse, de vivre par procuration ces moments sublimes où on se met au service des autres avec tous les risques que cela implique. Une fierté ? Oui, sûrement. J’en suis d’autant conforté, voire réconforté lorsque je suis allé couvrir pour la RFM l’assemblée générale extraordinaire de l’amicale des anciens du Cesti. Ce samedi là, j’ai croisé le chemin d’hommes effacés, qui s’oublient même parfois.

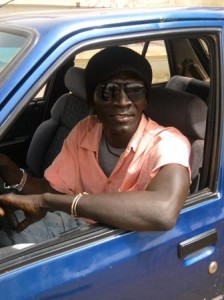

A quarante-quatre ans, ce chauffeur doublé d’un guide touristique a déjà tout découvert. Plus rien ne trouve admiration à ses yeux blasés. Sa tendre jeunesse est une suite ininterrompue d’épreuves qui l’ont aguerri. Aujourd’hui, Oumar a le sentiment d’avoir tout connu au point que ses jours présents transpirent le remake d’une vie déjà vécue. Cela a certainement à voir avec son caractère singulier. Refusant en effet la soumission incarnée à ses yeux par l’école, le jeune homme décidait alors de s’abandonner à son rêve : le volant. Le symbole est manifeste : être le seul maître à bord de son destin. Voyage dans l’univers d’un homme dont toute la trame de l’histoire tient à ceci : le souci de rester soi-même.

A quarante-quatre ans, ce chauffeur doublé d’un guide touristique a déjà tout découvert. Plus rien ne trouve admiration à ses yeux blasés. Sa tendre jeunesse est une suite ininterrompue d’épreuves qui l’ont aguerri. Aujourd’hui, Oumar a le sentiment d’avoir tout connu au point que ses jours présents transpirent le remake d’une vie déjà vécue. Cela a certainement à voir avec son caractère singulier. Refusant en effet la soumission incarnée à ses yeux par l’école, le jeune homme décidait alors de s’abandonner à son rêve : le volant. Le symbole est manifeste : être le seul maître à bord de son destin. Voyage dans l’univers d’un homme dont toute la trame de l’histoire tient à ceci : le souci de rester soi-même.

« La version classique de la formation des journalistes, qui consistait à leur apprendre les techniques de compte rendu, me parait totalement dépassée ».

« La version classique de la formation des journalistes, qui consistait à leur apprendre les techniques de compte rendu, me parait totalement dépassée ».

Premier contact avec le réel de Saly ce matin. Il était déjà 8h 30 quand nous nous apprêtions à quitter le

Premier contact avec le réel de Saly ce matin. Il était déjà 8h 30 quand nous nous apprêtions à quitter le

Il y a foule ce matin dans

Il y a foule ce matin dans